微生物分析

ガベジンにはどんな微生物がいるのでしょうか?

ガベジンのコンポストにすむ主な微生物「細菌」と「菌類」を「アンプリコン解析」という方法で分析してもらいました。「細菌」と「菌類」は名前は似ていますが、細胞の構造が大きく異なりまったく別の生物です。

アンプリコン解析は正確な菌種の特定はできませんが、どのような細菌がどのような割合で細菌叢を構成しているかを知る手法です。

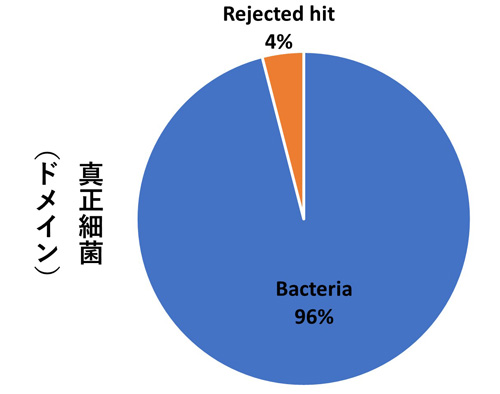

以下のグラフは解析結果を表しています。

細 菌

「細菌」としては大腸菌や枯草菌など、よく聞く名前のものがたくさんあります。薬に利用されていたり、おいしい物を作ってくれたり、病気を引き起こしたりもします。

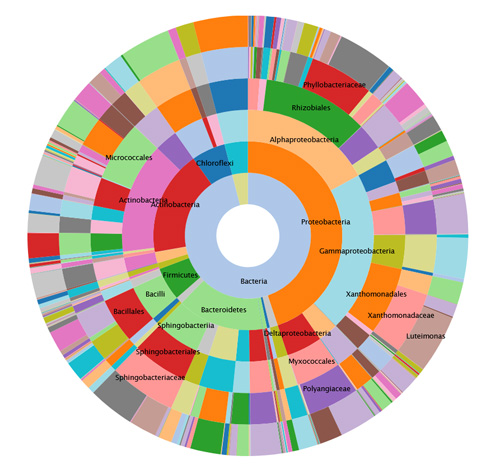

円の一番内側が「ドメイン」、外側へ順に「門」→「綱」→「目」→「科」→「属」とそれぞれに分類が細分化されています。

グラフの一番外側「属」を見ると、分類できたのは451属、一番多いLuteimonsa属でも全体の4.3%しかなく、1%以上あるのは32属だけで、少数多種です。すべてが同時期に働いていたとは限りませんが、多様な細菌がいたのがわかります。

一番多いLuteimonsa属は、プロテオバクテリア門ガンマプロテオバクテリア綱シュードモナス目、二番目のMesorhizobiumはプロテオバクテリア門アルファプロテオバクテリア綱フィドロミクロビウム目です。

(分類はWIKIPEDIAに基づく)

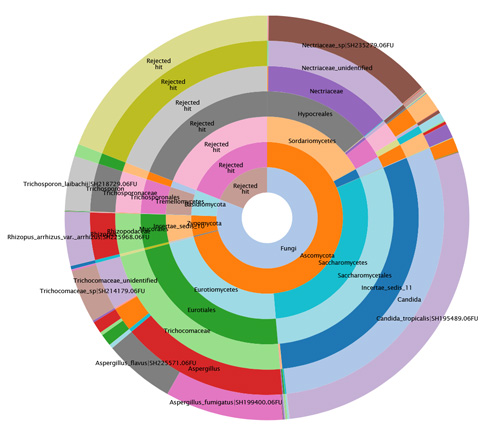

菌 類

「菌類」としてはカビやキノコなどがあります。たとえば、子嚢菌(しのうきん)門に分類される菌類が作った菌糸が塊状になったものがキノコです。

円の一番内側が「ドメイン」、外側へ順に「門」→「綱」→「目」→「科」→「属」→「種」とそれぞれに分類が細分化されています。

グラフの一番外側「種」を見ると、分類できたのは119種、一番多いのはCandida tropicalisで全体の28.4%

二番目はNectriaceae_spで13.7%

三番目がAspergillus_fumigatus 9.4%

これらは子嚢菌門です。

Rejected hit = 該当種不明

以上は2022年1月に行った株式会社テクノスルガ・ラボ (2022/1) の解析結果に基づくものです。

個々の細菌の働きについては人にとって有用な部分から研究が進められていますが、まだまだ不明なことの方が大きい分野です。さらには、別の微生物や植物、動物との関係性を持つ場合も多いようで、このような視点からも研究され始めています。

本ブログでは「コンポスト中には多種多様な微生物がいます」という結論で終わらせていただきます。