江戸エコ行楽重

写真のお弁当は、3月に皇居前の楠公レストハウスでいただいた「江戸エコ行楽重・参の重」です。

事前に、江戸時代の食事と聞いて、テレビの時代劇などで見る庶民の質素なご飯を想像していましたが、ちょっと考え違いしていました。こちらのお重は手がかかっていて、食材ごとの味付けがありおいしくて、どちらかと言うと、私にとっては豪華な内容でした。

この「江戸エコ行楽重」は、楠公レストハウスがある国民公園協会皇居外苑とエコ・クッキング推進委員会、東京ガス株式会社が立ち上げた「EDO→ECOエコ・クッキングプロジェクト」の一環として開発されたメニューでした。

江戸の料理書にあった行楽向けの献立を参考に内容が検討され、東京近郊の旬の食材と調味料でレストラン内ですべて手作りされているそうです。

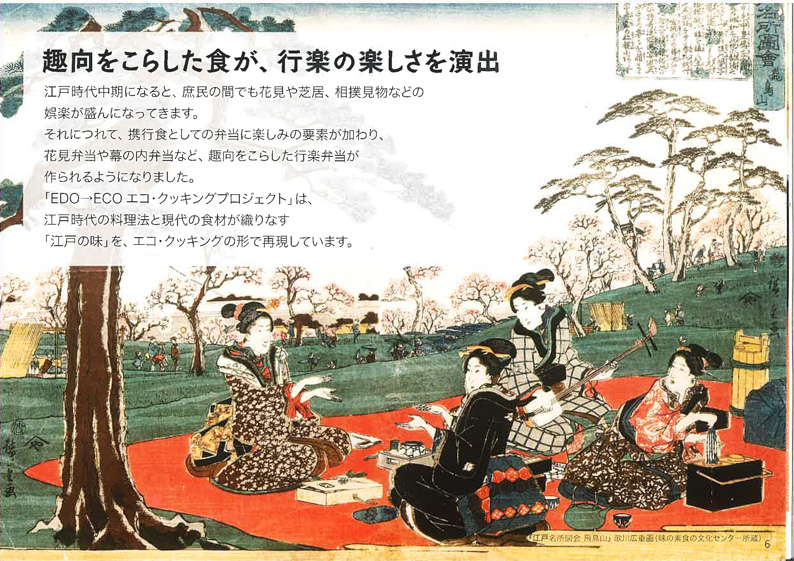

18世紀初めに人口が100万を超えた江戸の町は華やかな文化に彩どられ、握りずしや天ぷらなど日本の伝統料理の多くが生み出されました。

「使い回し」「使い尽くし」が暮らしの基本

人々は燃料も水も食材も、知恵を絞って大切に使い、わずかに残った生ごみや灰、人間の排泄物さえも肥料として土に戻し、限られた資源を有効に使い尽くしていました。

※江戸エコ行楽重付属カタログより(本文中すべての写真共)

「東京の水道の歴史は、遠く江戸時代にさかのぼることができます。江戸時代の水道は上水とも呼ばれ、石や木で造られた水道管(石樋・木樋)によって上水井戸に導かれ、人々はそこから水をくみあげて飲料水・生活用水として使用しました。」※東京都水道局HPより

「煮炊きをする、暗闇を照らす、暖をとる、祭祀に用いるなど、火を起こすことは人類の営みと深く結びついてきました。

マッチが登場する以前の江戸時代の日本では、火打ち石と火打ち金で火花を起こし、その火花を火つきのよい火口(ほくち)に移して種火を作る方法がとられていました。」※たばこと塩の博物館HPより

水も火もそれなりの時間をかけて用意しなければならないので、自然と大事に無駄なく使う習慣があったものと想像します。現代は、災害や事故で水や電気、ガスが使えなくなって初めて、その有難味がわかるような生活ですが、普段から使い方について考えることが大切ですね。小さなことでもコツコツ重ねて無駄を減らしましょう。